NEW GENERATION, NEW WAVE

ABOUT APR, 2024

NEW GENERATION, NEW WAVE

ABOUT APR, 2024

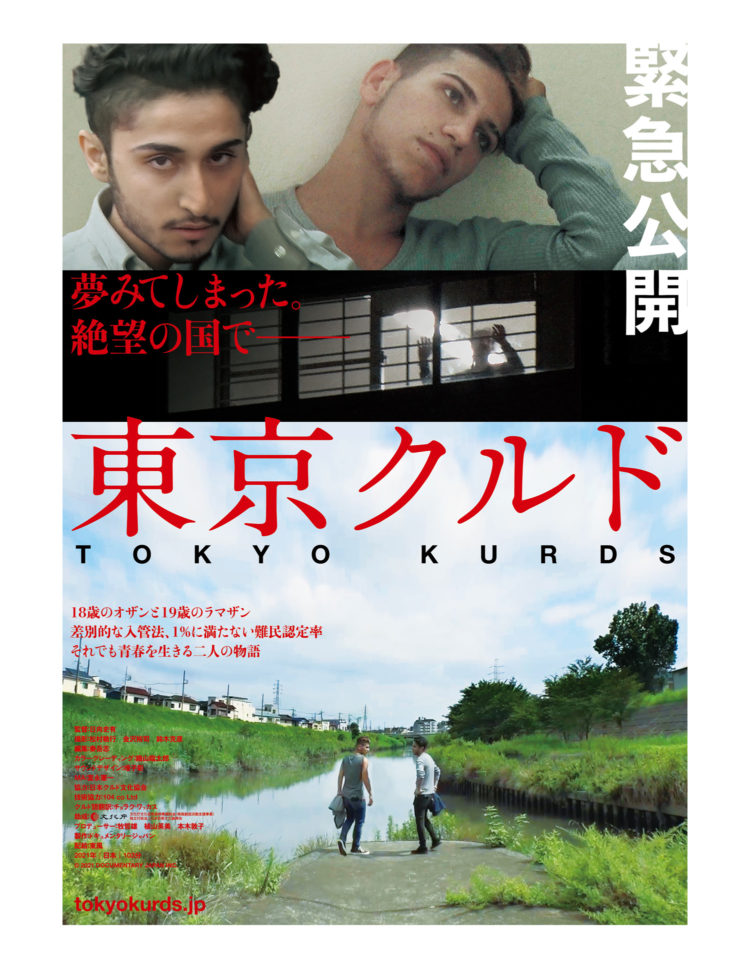

日本で暮らす非正規滞在のクルド人の若者を追ったドキュメンタリー映画「東京クルド」が、7月10日(土)よりシアター・イメージフォーラム他、全国の劇場で公開される。

本作に登場するのは、18歳のオザンと19歳のラマザンというトルコ国籍を持つ2人のクルド人。彼らは、トルコからの独立を求めるクルド人とトルコ政府が、度重なる衝突を繰り返す故郷での迫害から逃れるため、家族と共に小学生の頃に日本へとやってきた幼馴染。現在、入管の収容を一時的に解除される「仮放免許可証」を持つものの、立場は非正規滞在者であり、住民票もなく、自由に移動することも働くことも許されていない。いつ収容されるか分からない不安を抱得ながら、夢を抱き、無限の将来を思い描く。通訳として働くことを夢見るラマザンは、日々漢字の勉強に励み、これまで8つの専門学校に入学を問い合わせるが、仮放免という立場から受け入れられず教育の機会すら与えてもらえない。一方、解体現場で働くオザンはタレントになるという夢を持ち、芸能事務所の面接をクリアし、テレビ出演の可能性が見えてきた中で、非正規滞在者という立場が足枷になり、夢はついえてしまう。

彼らが抱く夢の大きな壁となっているのが、差別的な入管法や1%に満たない難民認定率だ。今年3月には、名古屋出入国在留管理局に収容されていたスリランカ人女性、ウィシュマ・サンダマリさんが体調悪化を訴え、医師からも治療や入院の指示があったにも関わらず入管側が拒否し、亡くなってしまうという痛ましい事件も起きた。実際に、本作の中では長期収容されていたラマザンの叔父が体調不要を訴えるものの、家族が呼んだ救急車は入管によって2度に渡り拒否され、30時間後にようやく搬送される場面が出てくる。このような差別的な扱いや非人道的な対応は長年改善されていないだけでなく、過日、野党の反対によって今国会での採決が見送られた入管難民方改正案では、3回目以降の難民申請者を強制送還するという項目が新たに追加されるなど、在留資格のない外国人にとっては生き死にに関わるほど酷いものであった。この難民申請だが、映画に出てくるオザンは撮影当時で3回、ラマザンは4回行っているものいまだに認められていない。1981年には、難民の保護を保証し、生命の安全を確保することを義務化した「難民条約」を批准しながら、実際に難民認定が通った者は、2019年には0,40%、2020年には0.53%と1%にも遠く及ばず、クルド人に至ってはこれまで1人たりとも認められていないのが現実だ。なお、2019年で比較するとイギリスの難民認定率は39,8%、アメリカ22.7%、フランス19%、ドイツ16%となっており、日本が極端に低く、意図的に難民認定を渋っていると考えて間違いないだろう。

作中では、仮放免許可の期間を延長するための面接を受けたオザンが、職員に解体業の仕事を続けることを伝えると「捕まること、強制送還も覚悟してください」と冷酷に言い放つ。「ビザを出せばいいのに」と訴えるオザンに対して職員は、「帰ればばいいんだよ。他の国行ってよ、他の国へ」へと嘲笑交じりに答える。当たり前のように口に出てくる酷い言葉は、現在の日本に流れる外国人や弱者に対する差別的なムードや、根強く蔓延る冷笑主義を浮き彫りにする。この作品を観て残酷な現実を直視すると共に、“free refugees(難民を解放しろ)”の声をあげなければならないのは他ではない私たちなのである。

7月10日(土)よりシアター・イメージフォーラム(東京)、第七藝術劇場ほか全国順次公開

監督:日向史有

撮影:松村敏行、金沢裕司、鈴木克彦

編集:秦岳志

カラーグレーディング:織山臨太郎

サウンドデザイン:増子彰

MA:富永憲一

協力:日本クルド文化協会

映像提供:#FREEUSHIKU

技術協力:104 co Ltd

クルド語翻訳:チョラク・ワッカス

助成:文化庁文化芸術振興費補助金(映画創造活動支援事業)独立行政法人日本芸術文化振興会

プロデューサー:牧哲雄、植山英美、本木敦子

製作:ドキュメンタリージャパン

配給:東風

2021年|日本|103分

©2021 DOCUMENTARY JAPAN INC

tokyokurds.jp